1日降り続いた雨も上がり、炉開き茶事に相応しい日和となりました。

たっぷり水気を含んだお庭は美しく清らかです。

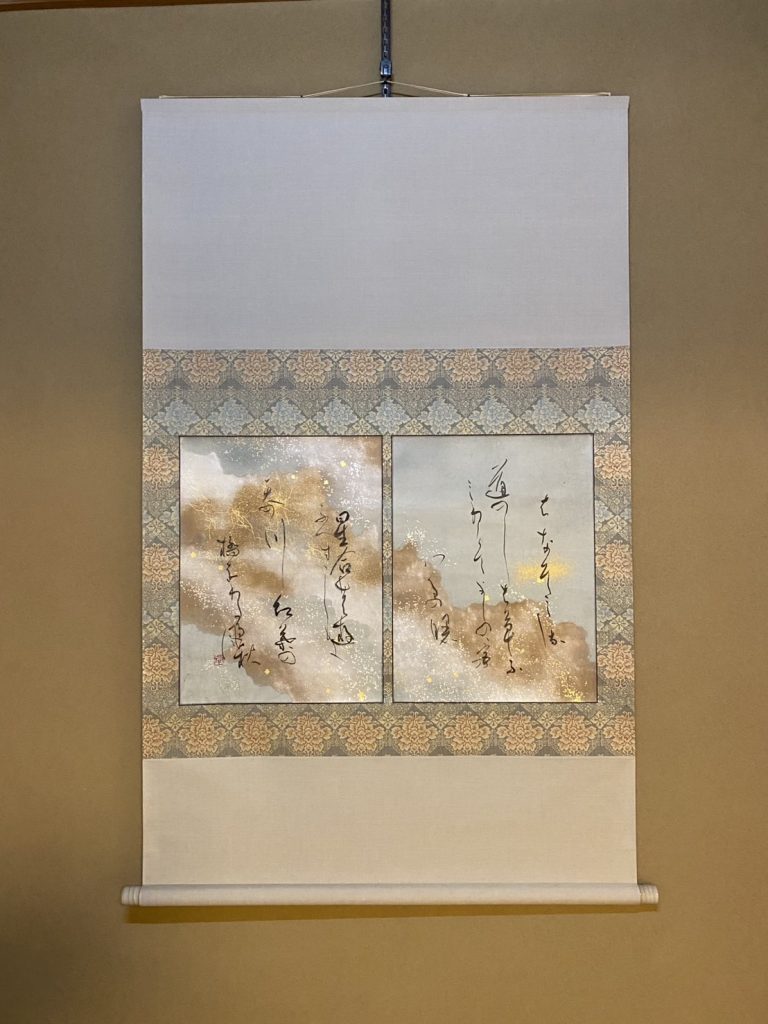

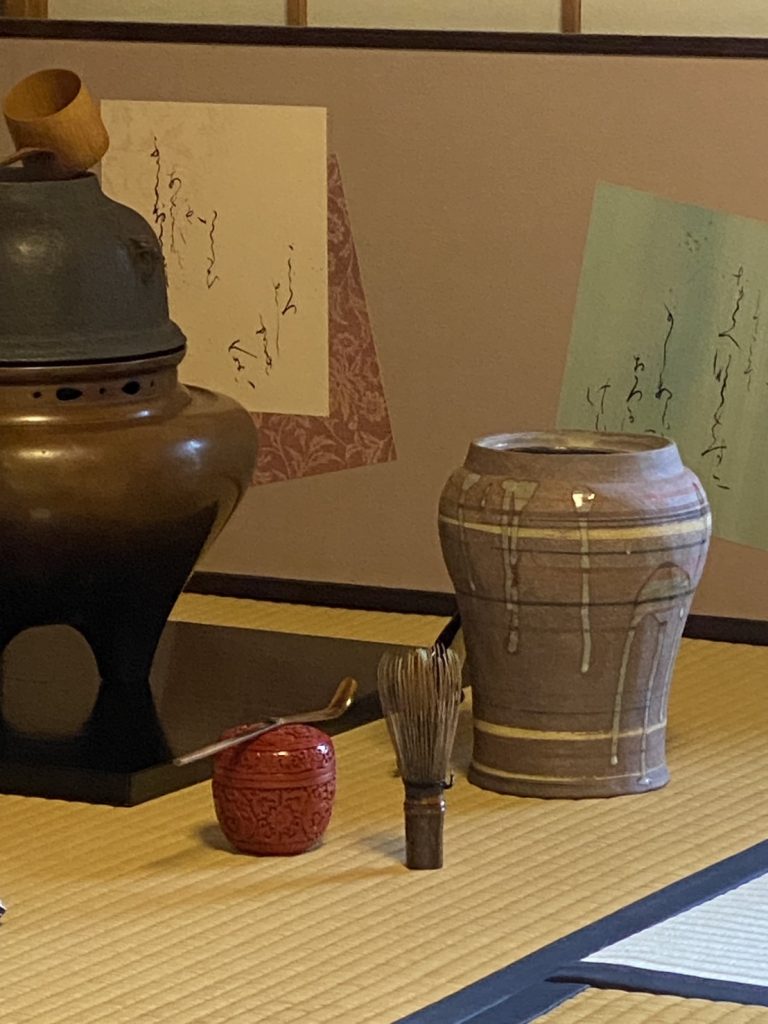

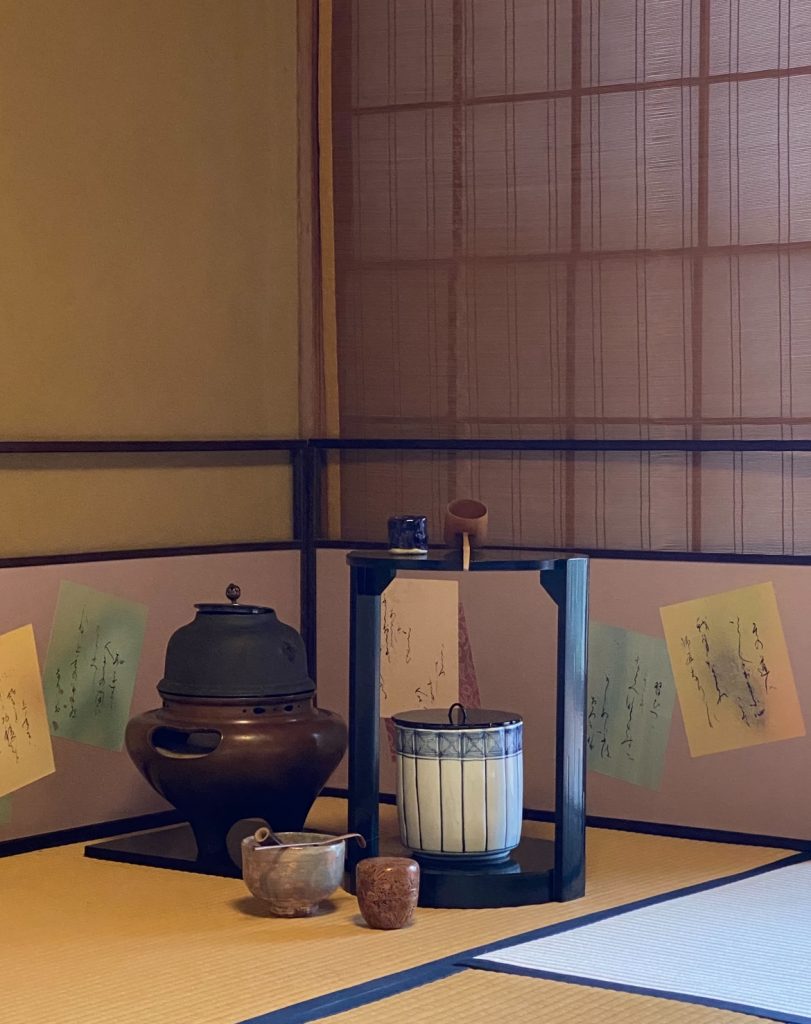

お床には「峯高紅葉深」のお掛物に茶壺を

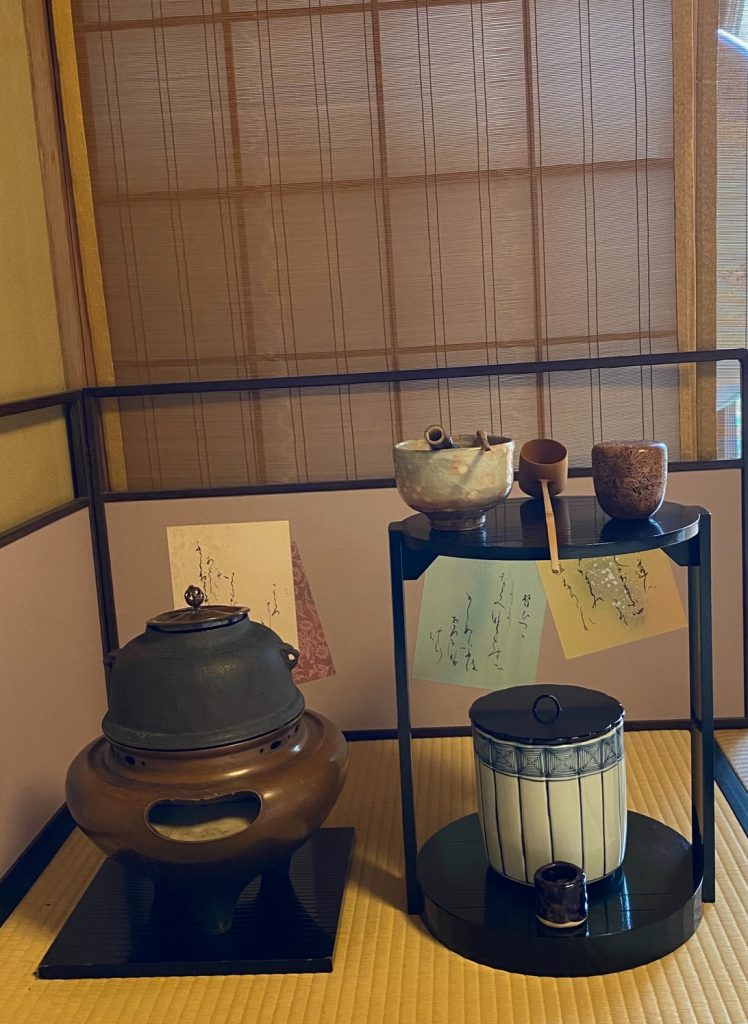

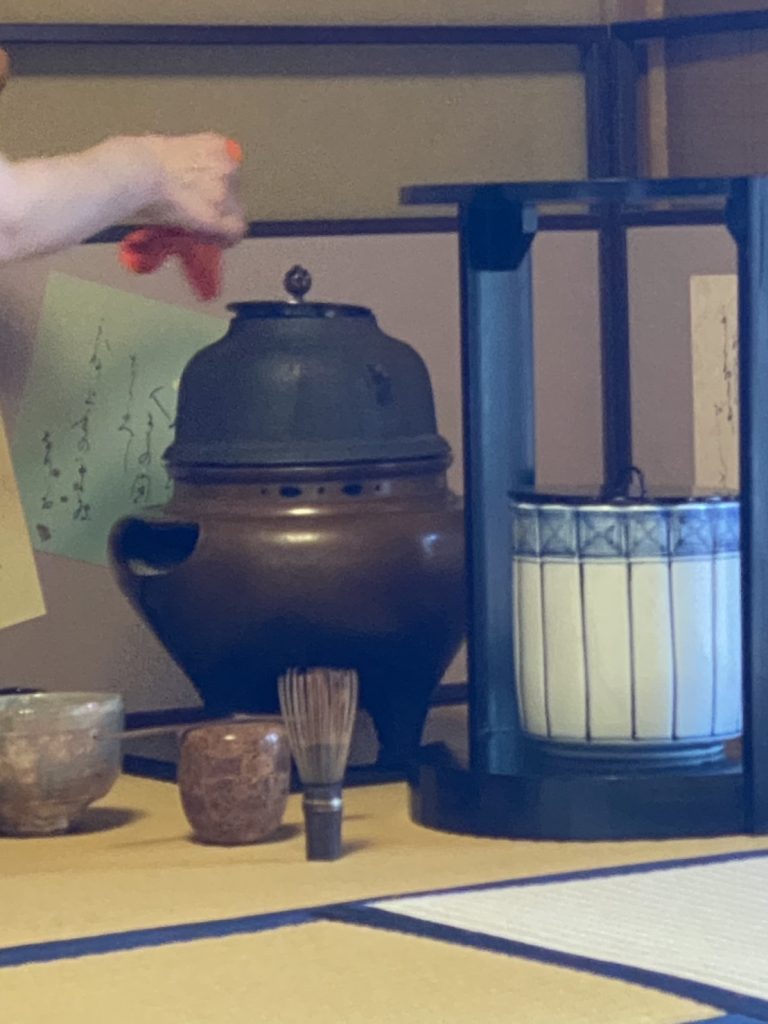

飾り、高麗卓には白薩摩の水指と先生作陶

のお香合が。

シルバーの風炉先屏風をバックに目をひく取り合せです。

先生の設えは侘びた中にも華やかで、寂びた中にも洗練され、決して余人が真似できない興趣を感じます。

主客挨拶の後、初炭へ。

あの永遠に続くかと思われた熱の夏も、炉が開かれると季節の移ろいを想います。

先生お手作りのお料理の数々を味わいながら、話題も尽きることなく盛り上がります。

中立後、お床は先生お手製の花籠に大輪の菊が。芒やスターチスが添えられ実りの秋を演出しています。

主菓子ももちろん先生のお手作り。抹茶餡を包み込んだお饅頭は、1つとして同じもののない色鮮やかさに「錦」との銘となりました。

こっくりとしたお濃茶を頂き続きお薄を先生と共に堪能すれば終会です。

今回もまた、多くの学びと共に楽しい茶事となりました。

先生には本日のみならずご準備から、心より感謝申し上げます。

亭主半東のお二人にも、お疲れ様でございました。

![]()

(宗仁)

Filed under: 今月のお道具

Closed

Closed