平成26年9月の稽古日と研究会

7月 2014

Closed

Closed Closed

Closed本日は夏休み前最後のお稽古でした。梅雨明けはまだですが、来週には明けそうな気配です。来週には大暑を迎え、一年で一番暑い季節がやってきます。

本日の掛け軸は「日月無偏照」。先生がお家元の初釜のくじ引きで引き当てられたお軸です。公平に誰のもとにも日や月の光が照るという意味でしょうか。今有ることに感謝するという意味も感じられます。お家元の力強い筆跡や言葉から力をいただきましたし、先生の強運力からも元気をいただけるようでした。

本日の掛け軸は「日月無偏照」。先生がお家元の初釜のくじ引きで引き当てられたお軸です。公平に誰のもとにも日や月の光が照るという意味でしょうか。今有ることに感謝するという意味も感じられます。お家元の力強い筆跡や言葉から力をいただきましたし、先生の強運力からも元気をいただけるようでした。

お花は木槿、桔梗、墨田の花火の赤ちゃん、矢筈葦でした。先生はお庭にある茶花たちの葉がものすごく大きくなり丈も高くなっている、と言われていました。そう思って見てみますと、矢筈葦の葉が骨太な感 じです。雨が少なく晴れの日が多いからなのでしょうか。

じです。雨が少なく晴れの日が多いからなのでしょうか。

主菓子は道明寺の入った円い形が可愛らしいみぞれかんでした。汗をかきかき歩いて参りましたので、菓子器の蓋を開けると優しく冷やされるようで、何よりのごちそうでした。お干菓子は和三盆の吹き寄せと申しましょうか、いろんなお菓子が盛り合わさっていて、どれを選ぼうかと、ときめきました。

9月までしばらくお稽古はお休みです。9月に先生、皆様とお会いして、夏の間のさまざまについて語り合えることが何よりの楽しみです。お茶の修行も怠らずに!(宗裕)

Filed under: 今日の学び

Closed

Closed 今週は沖縄などに台風による特別警報が出され、近畿地方も直撃するのではとヒヤヒヤとしましたが、幸いにも太平洋へ反れていきました。ひまわりが花をつけ始め、朝顔の蔓が長く伸びてきました。梅雨明けはまだですが、盛夏はもうそこまできているようです。

今週は沖縄などに台風による特別警報が出され、近畿地方も直撃するのではとヒヤヒヤとしましたが、幸いにも太平洋へ反れていきました。ひまわりが花をつけ始め、朝顔の蔓が長く伸びてきました。梅雨明けはまだですが、盛夏はもうそこまできているようです。

本日のお軸は青が美しい朝顔の墨彩画でした。心が澄むような深い色合いでした。

扇には「侘数寄常住茶之湯肝要」と書かれてあります。利休さんが弟子からお茶の秘伝を尋ねられて答えられたのが「侘数寄・・・」だったそうです。お茶の心をいつも忘れては いけない、お茶を点てることもまた大事である、という意味合いのようです。

いけない、お茶を点てることもまた大事である、という意味合いのようです。

主菓子は黒豆グラッセが入ったゼリーでした。涼しげなクリスタルのような透明度はアガーが生んだものでした。リキュールの香りが美味しさを増幅させてくれていました。

お干菓子は越後銘菓の越の雪、鹿児島土産の文旦の砂糖漬けと島津家の家紋の入った飛龍頭でした。(宗裕)

Filed under: 今月のお道具

Closed

Closed7月最初のお稽古です。

本日は梅雨空でしたが、襖を開けるとそこは別世界、御軸は「水冷々風颯々」、舟形の花入には桔梗、擬宝珠(ぎぼうし)、鳴子欄などが生けられ、まるで水辺に浮かんでいるようです。

本日は梅雨空でしたが、襖を開けるとそこは別世界、御軸は「水冷々風颯々」、舟形の花入には桔梗、擬宝珠(ぎぼうし)、鳴子欄などが生けられ、まるで水辺に浮かんでいるようです。

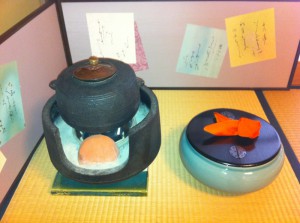

本日は涼やかな青磁に割蓋の水指を前に緊張のお点前でした。終わりには蓋の上に 金魚を飾り、、。新たなお稽古の始まりは、いつもこうした背筋が伸びる心地と学ぶ楽しみでワクワクを胸にスタート致します。

金魚を飾り、、。新たなお稽古の始まりは、いつもこうした背筋が伸びる心地と学ぶ楽しみでワクワクを胸にスタート致します。

本日の主菓子、御名は「水辺の花」。彩り、水々しい葛の食感と柚子の香りがなんとも爽やかで、先生のお心遣いを感じます。

御干菓子には丹波の黒豆や和三盆を美味しくいただきました。

お稽古を終える頃には、すっきりとした風の中、水辺をお散歩してきた様な、爽快な気分になっておりました。この度のお稽古でも、お茶は総合芸術だと 改めて感動致しました。

改めて感動致しました。

明後日は七夕、天の川も見ることができたら嬉しいですね。(芳)

Filed under: 今日の学び

Closed

Closed梅雨の晴れ間に目の前まで来ている夏が感じられます。

今月の研究会は飾り物でした。 事前に本を読み予習はしたものの初めての飾り物のお稽古で、ドキドキしながら先生のお宅へ伺いました。

事前に本を読み予習はしたものの初めての飾り物のお稽古で、ドキドキしながら先生のお宅へ伺いました。

まずは、軸飾り から。水屋で掛紐の解き方、巻き方を全員で練習して、お茶室へ。床の間にはお軸が立てかけられ、清楚な利休むくげの花が迎えてくれました。まごつきながらも、ひとつひとつ丁寧にご指導いただき、実際にしてみて気づくこともたくさんありました。

から。水屋で掛紐の解き方、巻き方を全員で練習して、お茶室へ。床の間にはお軸が立てかけられ、清楚な利休むくげの花が迎えてくれました。まごつきながらも、ひとつひとつ丁寧にご指導いただき、実際にしてみて気づくこともたくさんありました。

ここで、軸 飾りで使った「雲悠々水混々」のお軸を仕舞い、表具屋さんから届いたばかりの先輩のお軸がとても素敵だったので 掛けさせいただきました。上品な色合いの表装で「花月」の書が引き立っていました。

飾りで使った「雲悠々水混々」のお軸を仕舞い、表具屋さんから届いたばかりの先輩のお軸がとても素敵だったので 掛けさせいただきました。上品な色合いの表装で「花月」の書が引き立っていました。

続いて、亭主と正客を交代しながら、茶杓飾り、茶入れ飾り、茶碗飾りとお稽古を進めました。茶筅飾り、台飾りのころ にはお腹もすいて、絶妙なタイミングでお茶をいただくことができました。よもぎ香る先生お手製の主菓子とお濃茶をよばれて、

にはお腹もすいて、絶妙なタイミングでお茶をいただくことができました。よもぎ香る先生お手製の主菓子とお濃茶をよばれて、 幸せな気分でお稽古を終えました。

幸せな気分でお稽古を終えました。

お稽古をはじめて日の浅い私も、研修会に参加させていただけて、勉強になりました。手順を右左で覚えるのではなく、どうしてそうするのかそれぞれの所作の意味も大切にしながら、これからもお稽古に励みたいと思います。 (里)

Filed under: 今日の学び

Closed

Closed 今週は傘の出番が多い一週間でした。紫陽花にかわって、くちなしが良い香りを漂わせています。

今週は傘の出番が多い一週間でした。紫陽花にかわって、くちなしが良い香りを漂わせています。

本日のお軸は「明歴々露堂々」。先生が還暦の時に心を留められた禅語なのだそうです。

お花は桔梗、ホタルブクロ、矢筈葦でした。

主菓子は先生が作られました青 梅です。もしかしたら・・・先週のお軸の青梅を摘んできて下さったのでしょうか。調べてみましたら、今は「梅子黄(うめのみきばむ)」の候です。熟す前の青梅のなるころです。

梅です。もしかしたら・・・先週のお軸の青梅を摘んできて下さったのでしょうか。調べてみましたら、今は「梅子黄(うめのみきばむ)」の候です。熟す前の青梅のなるころです。

干菓子は松屋製の吉野懐古と池田炭のお煎餅でした。

菱形のお盆はハイビスカスの絵の琉球漆器です。先生のお宅の玄関には色とりどりのハイビスカスの鉢があって、今年も元気な花を咲かせて私たちを出迎えてくれています。(宗裕)

Filed under: 今月のお道具

Closed

Closed 入梅し、蒸す日が続いています。雨が降りそうで降らない日も多くて、空を眺めながらの毎日です。紫陽花が美しく町を彩っています。

入梅し、蒸す日が続いています。雨が降りそうで降らない日も多くて、空を眺めながらの毎日です。紫陽花が美しく町を彩っています。

さて、本日の床は青梅と雀の墨彩画です。 お花は珍至梅です。近くに寄ると梅のような花が可愛く咲いています。

お花は珍至梅です。近くに寄ると梅のような花が可愛く咲いています。

主菓子は先生特製の「ちんびん」です。2年前の同門会の美ら海大会で出されたちんびんを、先生がアレンジして作って下さっています。本来は黒糖の生地とくるっと巻いただけですが、餡を包んであるのが先生のオリジナルです。夏の定番のお菓子になりました。干菓子は奈良銘菓「青丹(あおに)よし」でした。

黒文字は先生の近しい方の娘さんが削られたものです。丹波のお里の鎮守の山に自生している黒文字だそうです。手削りの黒文 字は御菓子がとりやすく、温かみがあります。(宗裕)

字は御菓子がとりやすく、温かみがあります。(宗裕)

Filed under: 今日の学び

車窓から 車山高原あたり

5月29日から30日にかけて、表千家同門会 信州大会に参加してきました。先生と先輩と私の3名での参加でした。

5月29日から30日にかけて、表千家同門会 信州大会に参加してきました。先生と先輩と私の3名での参加でした。

初夏の信州のお天気は気まぐれで、瀬戸内の穏やかな気候に慣れている私のようなものは、朝晴れていたら大丈夫、と思いがちですが、雷様の声や雲行きをずっと気にしながら過ごしておりました。利休さんが「晴れていても雨の用意を」とおっしゃっている意味が多いに腑に落ちた旅でもありました。

【一日目 29日(木)】富士見・蓼科の茶席

8:10松本市のホテル発⇒ビーナスラインを走り、蓼科の蓼科グランドホテル滝の湯 薄茶席⇒リゾートホテル蓼科 点心席⇒富士見高原の白林荘 濃茶席⇒キッセイ文化ホールで大会式典 ⇒19時前ホテル着

南アルプスの山並み

ビーナスラインは標高2000mの山々を巡っていきます。美ヶ原高原や車山高原など途中木が生えない地点も通っていきました。旧中山道がそのような高地を通っていたとは知りませんでした。皇女和宮もこの道を通って江戸へ嫁入りしたそうです。バスの中から雹が降っているのを見て、山の変わりやすいお天気を実感しておりました。

白林荘の帰り道。雨から一転晴れに。

白林荘は富士見高原にあり、五.一五事件で亡くなった犬養首相の別荘だったところです。政界を引退されて隠遁されていたところ、乞われて政界に復帰され、その年に事件に巻き込まれて亡くなられたそうです。森の中の暮らしはとても気に入られていたそうで、庭仕事に勤しまれていたとか。さて、私たちが白林荘に到着時は曇りで雨が降りそうにもなかったのですが、待ち合いで土砂降りに見舞われ、お茶室まで濡れながらの移動になりました。お茶を頂いた帰りは晴れていました。変わりやすいお天気も犬養首相は愛されていたのでは、と思っておりました。

【2日目 5月30日(金)】松本の茶席

9:10ホテル発⇒松本館 薄茶席⇒安曇の大王わさび園(観光)⇒長野県護国神社 濃茶席(家元席)⇒ホテルブエナビスタ(点心席)⇒松本城 薄茶席(立礼席)15時過ぎ終了

松本館は明治創業の割烹です。お茶席は国の登録有料文化財に指定されている広間でした。天井や障子腰一面に百鳥画が施されています。花鳥風月、和洋中が見事に調和して有り、圧巻でした。建物外観は質素な鉄筋コンクリート造りのビルのようで、建物内との落差が大きかったのも印象的でした。

大王わさび農場

大王わさび農場はサプライズの観光でした。アルプスからの水が清らかで写真のような色彩です。ルノワールかモネの絵みたいだと思われませんか。

護国神社

家元席のありました護国神社はゆったりとした敷地に建てられていました。神戸にある護国神社はこじんまりとしています。鳥居の前に立つとのびやかな気持ちになりました。

最後は松本城の立礼席でした。楽しかった2日間もこれでおしまい、と名残を惜しみながら松本城を眺めておりました。松本城はどの方向からみても隙なく美しかったです。一日目が終わってから夜に松本城を写したのが下の写真です。お堀に映っているところを撮りました。

夜の松本城

信州大会は、ずっと山と水とともにありました。水が清らかで、どちらでお茶を頂いても本当に美味しかったです。お茶席ではどこのお水を使われているかをおっしゃっていたのも印象的でした。日本の原風景のような山と川と低い建物を見ていると心が落ち着きました。

山中のお茶席も多く、ご準備の労はいかばかりかと想像もつきませんでした。長野の皆様へ心より感謝申し上げます。(宗裕)