令和4年5月14日のお稽古

5月 2022

Closed

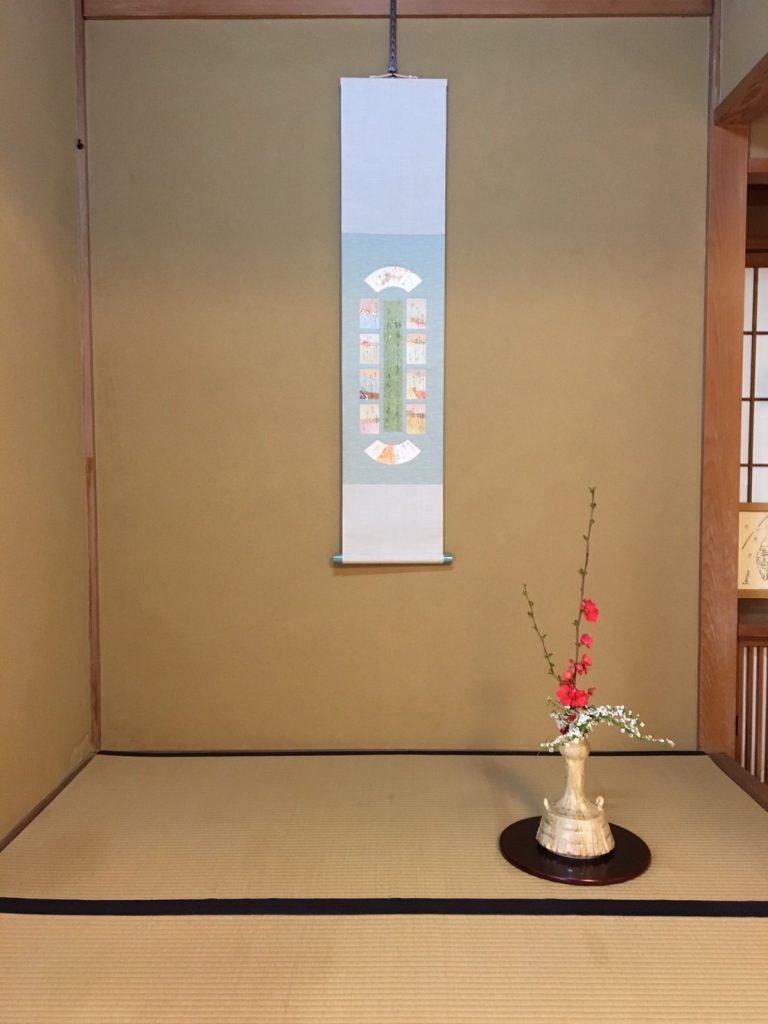

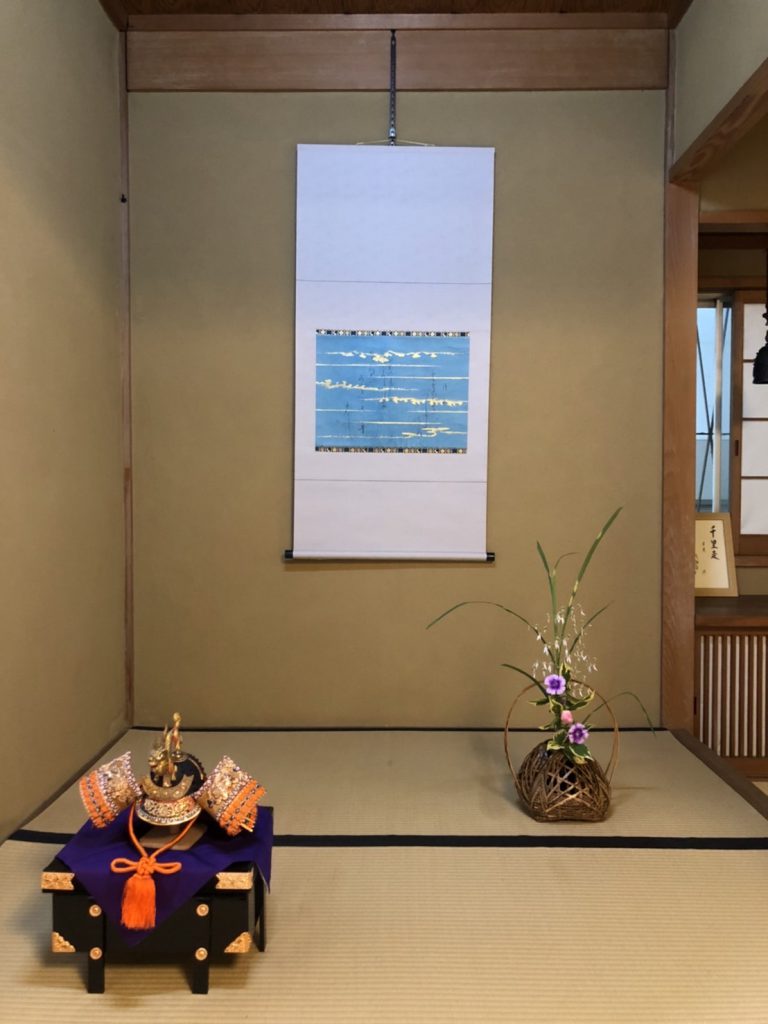

Closed夜中降り続いた雨は上がり、雲の合間から光が花水木の花を照らしていました。ゴールデンウィークも終わり日常が戻って来つつも、茶室に入ると異世界にいるような気持ちになります。

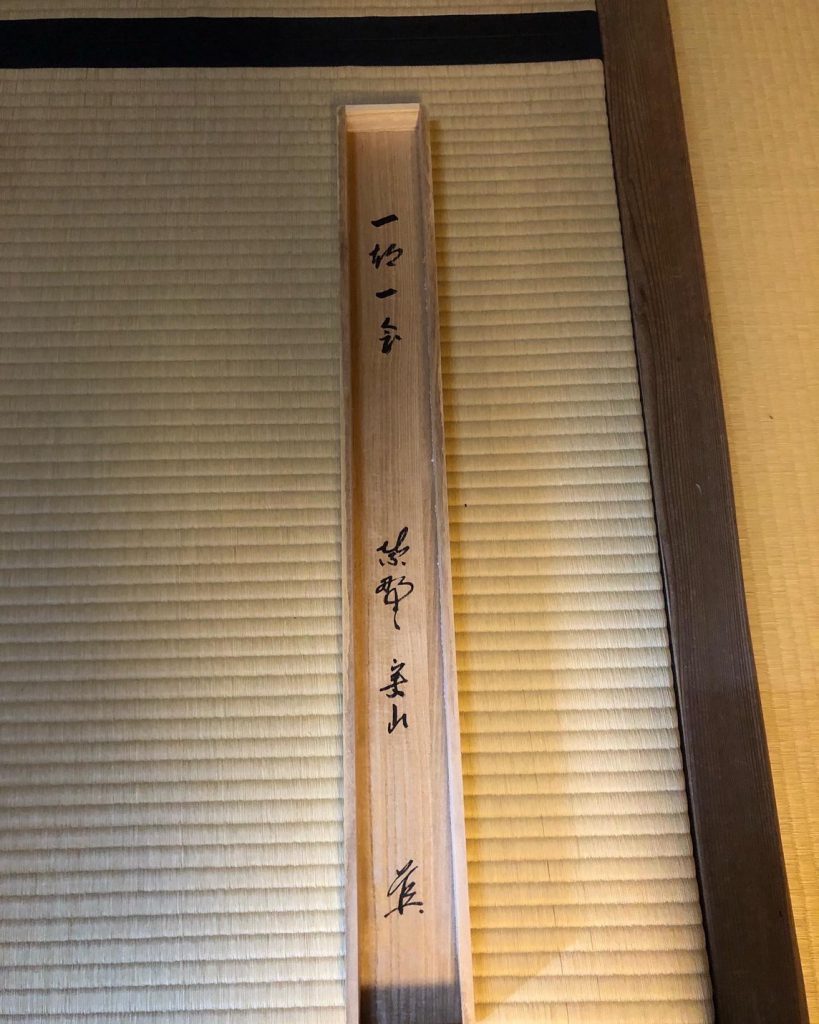

お床には色鮮やかな料紙に「茶の湯とは心に伝え目に伝え耳に伝えて一筆もなし」宗旦の言葉が書かれた掛け物です。よく見聞きし心して自身に吸収していく。茶道だけではなく様々な教えの礎ではないでしょうか。

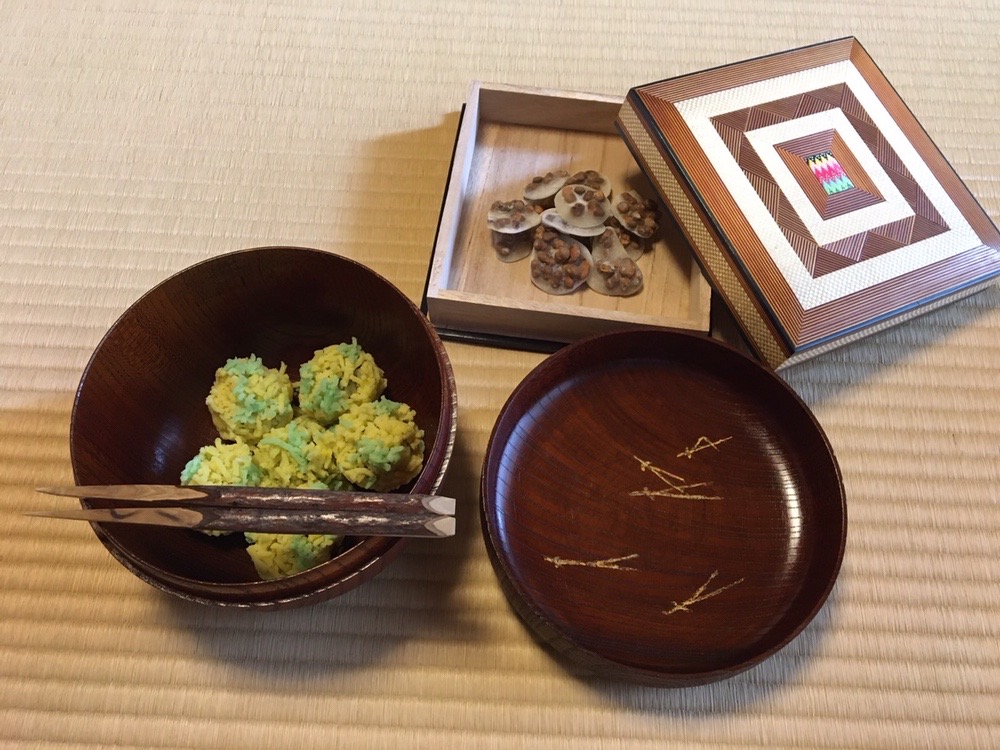

菖蒲の花びらを模った主菓子と蕨やツクシの干菓子に季節を感じながらお茶を頂く至福のひととき。

今日は、社中でいらした方が帰国されお稽古に参加されました。日本国大使館専任料理師を仕事にされ、海外でも創意工夫し茶道をされているなど色々貴重なお話を聞かせて頂きました。

(宗佳)

Filed under: 今月のお道具