令和4年朝茶の日程

7月 2022

Closed

Closed Closed

Closedお茶室の外は緑濃く鮮やかなお庭に熱風を感じさせる日差し。

色とりどりの豆入り葛饅頭の優しいお味と、ルクセンブルクの旅のお土産話と珍しいお菓子、そしてガラスの食籠や平茶碗で頂く薄茶一服は涼を感じながらの趣ある楽しいひと時です。

本日のお軸は、「延寿萬歳」、

宗全籠にはお庭の矢筈薄に槿とデュランタ宝塚が爽やかに。

このような穏やかな時間を過ごせることが寿命を延ばしてくれるような・・・まさにお軸の如しです。

お手製のお菓子やお道具はじめ、先生のお話に感謝するばかりです。(宗英)

Filed under: 今月のお道具

Closed

Closed史上最短の梅雨が明け、今日も朝から茹だるような暑さです。

御簾の掛かった茶室は、強い日差しを遮り、ほのかな涼を感じさせてくれます。

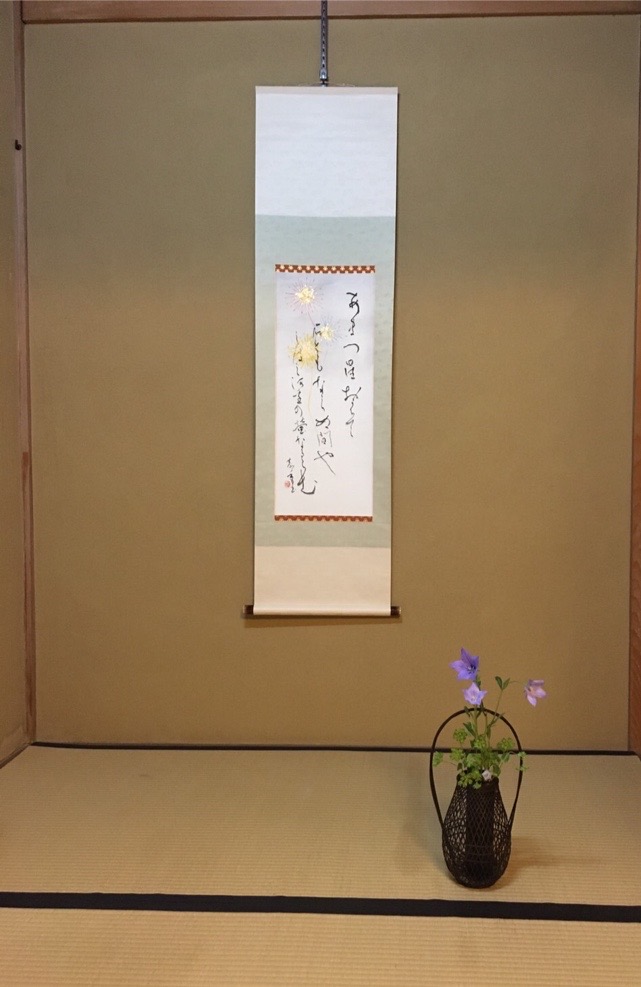

お掛物は「あまつ星おちて石ともならぬ間やしばし川辺の蛍なるらむ」の和歌に

花火の絵を添えて。

星の形の桔梗は、青紫色が目にも優しく爽やかに。

先生お手製のペパーミント味の冷菓は、涼やかで上品な甘さで。

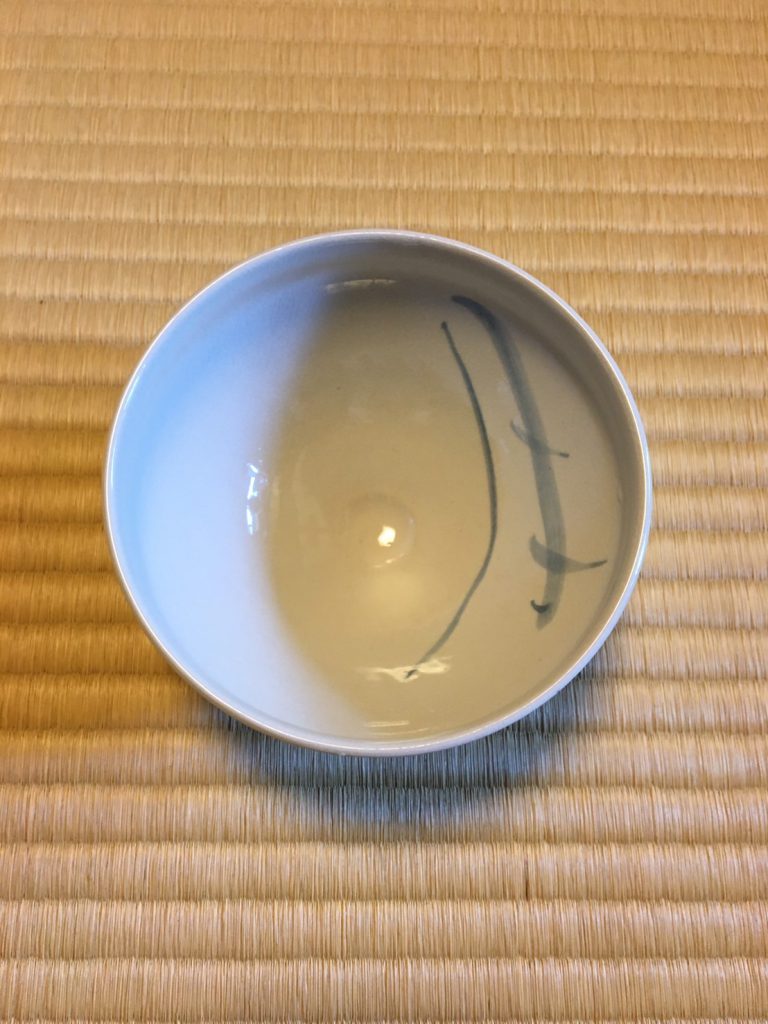

また、先生が陶芸を始めるきっかけになった記念のお茶碗は、白磁に「雪花」の文字。

お茶を頂くと共に現れる「月」が、また心憎い演出です。

茶室の設えやお菓子、お道具、何にも増して先生のお話に、

本日のお稽古も心豊かなひとときとなりました。

(宗仁)

Filed under: 今月のお道具

Closed

Closed本日は大阪美術倶楽部にて若美津茶会が行われました。

感染予防対策の消毒や換気、少人数など管理が徹底され、安心して参加させていただくことができました。

このお茶会もコロナ予防の為、今回久しぶりの開催とのことでした。

お茶会ではコロナの終息を願う思いや、蒸し暑くなってきた季節に、涼 を感じさせる趣向、お家元にゆかりある名品ばかりで、心のこもった設えでした。

わかりやすく解説してくださり、歴史や由来、貴重なお道具のことを楽しく学ばせていただきました。

展観席は若冲、蕪村、応挙の作品でした。

名店の主菓子、歴史あるお茶屋さんの薄茶、濃茶を使用したお席。旬の高級な食材や職人さんの高度な技術の詰まったお料理は高麗橋の吉兆本店さんでいただきました。

どのお味も心から美味しく感動しておりました。

この時期の大阪、洗練された文化を堪能させていただくことのできる貴重なお茶会でした。

この度、お稽古の頑張りに対して励ましの気持ちを添えて連れて行ってくださった山中先生には心より感謝の気持ちでいっぱいです。

より精進したいと、意気込み様々な社中でした。

(宗芳)

Filed under: 今月のお道具

Closed

Closed本日のお掛物は「魚戯蓮葉間」

背負籠の花入れにはお庭の花

主菓子は二種類のお豆が入った美味しい水無月を先生がお作りくださいました。

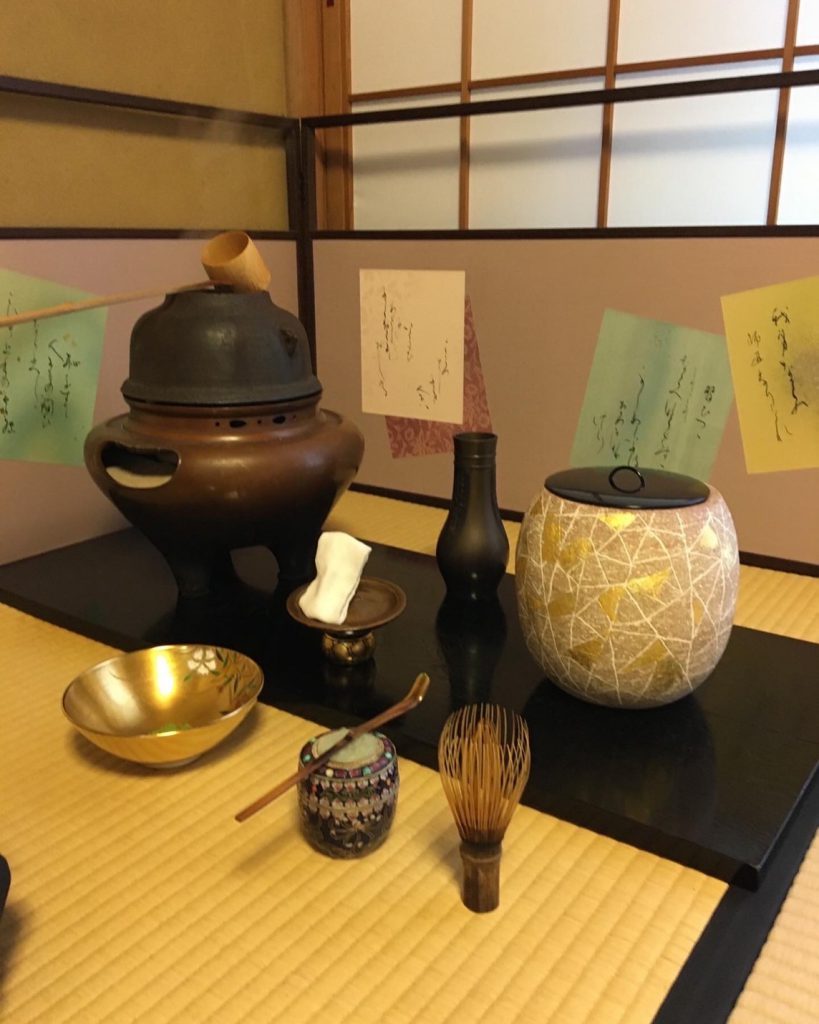

お稽古は長板の諸飾りで、模様が美しい水指は先生のお作、薄茶器と蓋置は先生が海外の旅行先で見つけられた雑貨をお道具に見立てられたものという、素敵な取り合わせでした。

お茶のお道具は見立てて採り入れられたものも多く、お家元も「見立て」の精神は茶の湯の原点というべき心とおっしゃっています。

先生のセンス光る「見立て」はそういう心と、よいお道具がなくても感性を磨きもっと身近にお茶を楽しみなさいと教えてくださいます。(宗水)

Filed under: 今月のお道具

Closed

Closed今月の研究会は

廻り花と花月のお稽古でした。

置花入や掛花入など様々な花入をご用意頂き、各人の好みでお花を入れていきます。

お花は同じ品種であっても

葉の付き具合や向きなど全く同じ物は二つとなく、こちらも一期一会で

日常からのお花との向き合い方が大切だと感じました。

続いて花月へと進み

まだまだ楽しめるという段階には至りませんが少しづつ進歩しているようにも思えました。

今日の先生手作りのお主菓子はきんとん。

中の餡玉は緑鮮やかなお抹茶餡

見た目もお味もとても上品で

笑顔こぼれる美味しさでした。

(宗由)

Filed under: 今月のお道具

Closed

Closed5月も半ばを過ぎ、柔らかな新緑が日に日に濃くなってきました。お茶室に入るとお床に

‘山光澄我心’ のお軸が掛けられてあり、籠花入に季節の花が生けられていました。自然の、山の景色を眺めていると、すっと心が澄み渡っていく気持ちになります。

本日の主菓子は、黒糖の香り高い葛まんじゅうでした。食籠を開けた瞬間、ふわりと黒糖の香りが広がり、一口いただくと葛のふるふるとした食感がなんとも絶妙で、その後の一服がいつも以上に待ち遠しく思えます。

加えて先生の米寿表彰お祝い(鶴と亀の上用饅頭です)のお福分けと栗らくがんをいただきました。

今日はお二人に台天目のお免状が渡されました。先生が手渡しされるのを見ながら、志の高いお仲間に恵まれている事に感謝し、私も学びを続けていこうと気持ちを新たにしました。

(宗奈)

Filed under: 今月のお道具